Oleh : Edi Junaedi (Pusat Study Al-Qur'an)

"Ukuran kecerdasan manusia sebenarnya terletak pada kemampuannya untuk berubah." (Albert Einstein).

Ungkapan seorang ilmuan tersohor di atas yang sebenarnya melatari penulis merangkai kata dalam tulisan ini, apalagi bila dikaitkan dengan realitas yang memprihatinkan “wajah” pendidikan kita belakangan ini. Alih-alih mau melakukan perubahan sosial-ekonomi ke arah yang lebih baik, bangsa ini justru masih berkubang pada persoalan mencari bentuk sistem pendidikan yang terbaik bagi generasi penerusnya.

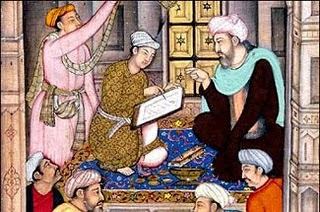

|

| Ilmuwan |

Pendidikan Komprehensif

Kebanyakan program pendidikan dewasan ini hanya berpusat pada kecerdasan akal (IQ). Kebijakan UAN sebenarnya salah satu di antaranya, di mana kelulusan seorang pelajar diukur dengan nilai rata-rata minimal 5,00 (Peraturan Mendiknas RI No. 45 Tahun 2006, Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007). Padahal, unsur kepribadian manusia (anak didik) tidak hanya IQ, tetapi juga ada kecerdasan hati (EQ).

Atas dasar itu, yang diperlukan juga sebenarnya adalah bagaimana mengembangkan kecerdasan hati, seperti ketangguhan, inisiatif, optimisme, dan kemampuan beradaptasi yang kini telah menjadi dasar penilaian baru. (Ary Ginanjar Agustian, 2001).

Sejarah menunjukkan kepintaran seseorang dalam dunia akademis bukan penentu tunggal dalam kesuksesan hidup. Banyak contoh di sekitar kita membuktikan bahwa orang yang memiliki kecerdasan otak saja, atau banyak memiliki gelar yang tinggi, belum tentu sukses berkiprah di dunia pekerjaan.

Saat ini begitu banyak orang berpendidikan dan tampak begitu menjanjikan, namun karirnya mandek. Atau lebih buruk lagi, tersingkir akibat rendahnya kecerdasan hati mereka. Ternyata, kemampuan akademik, nilai rapor, predikat kelulusan pendidikan tinggi tidak bisa menjadi tolak ukur seberapa baik kinerja seseorang sesudah bekerja atau seberapa tinggi sukses yang akan diraih.

Namun, dalam konsep ajaran agama, dua kecerdasan di atas ternyata belum dianggap cukup, karena masih ada kecerdasan lain yang dibutuhkan yaitu kecerdasan spiritual (SQ). Yang terakhir ini diperlukan sebagai landasan yang diperlukan untuk memungsikan IQ dan EQ secara efektif, sehingga mampu menempatkan perilaku dan hidup kita dalam konteks makna yang lebih luas dan kaya. SQ merupakan kecerdasan tertinggi kita, demikian ditegaskan oleh Danah Zohar dan Ian Marshall.

Menurut konsep ESQ Ary Ginanjar, kecerdasan spiritual ialah kemampuan untuk memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah dan pemikiran yang bersifat fitrah, menuju manusia seutuhnya (hanîf), dan memiliki pola pemikiran tauhidi (integralistik), serta berprinsip “hanya karena Allah”. (Ary Ginanjar Agustian, 2001).

Kalau Rhenald Kasali, Ketua Program Magister Manajemen Universitas Indonesia, memahami tujuan pendidikan adalah untuk memperbaiki cara berpikir seseorang, sekaligus membebaskan manusia dari berbagai belenggu mitos yang mengikatnya (Kompas, 19 Mei 2007), maka “cara berpikir” yang dimaksud dilatari atau hasil sinergi-harmonis ketiga kecerdasan di atas.

Dalam hukum genetika perilaku, unsur-unsur pembentuk kepribadian manusia tersimpan dalam bentuk sandi-sandi. Salah satu unsur penting dalam sandi itu adalah huruf O yang mengandung makna keterbukaan (Open mind atau Openness to experience). Dalam hal ini, Rhenald Kasali menglasifikasi dua jenis manusia pintar, yaitu: Pertama, orang-orang pintar yang dikenal sebagai wirausaha sukses yang berhasil membangun berbagai perusahaan besar dan penerima hadiah nobel diketahui memiliki unsur O amat tinggi. Mereka memiliki banyak minat, terbuka terhadap hal-hal baru, kritis, imajinatif, cenderung fleksibel, dan menyukai originalitas.

Kedua, kepintaran mereka berbeda karena tergolong orang-orang yang suka menghabiskan waktu sia-sia sejak di SD yang hanya mengejar nilai tinggi di sekolah. Mereka ini memang pintar, tetapi unsur O mereka bisa jadi amat rendah. Banyak ditemui orang-orang yang meski berpendidikan tinggi tapi cenderung reaktif, defensif, bahkan dogmatik. Meski tidak semua orang pintar bersikap demikian, orang-orang yang tertutup punya kecenderungan seperti ini.

Tipe kedua ini amat resisten dengan hal-hal berbau pembaruan. Bahkan, mereka ingin cepat menyerang, bukan memikirkan atau memeriksa segala hal yang bertentangan dengan pendapatnya atau ilmu yang dianutnya. Mereka tidak welcome terhadap fakta-fakta baru, bahkan cenderung menyangkalnya. Orang-orang seperti ini, meski track-record sekolahnya terbilang pandai dan kemampuan berteorinya tinggi, adalah orang-orang yang tertutup sehingga kurang adaptif. Tipe ini dalam kerangka “konsep kecerdasan IQ, EQ, dan SQ” hanya memiliki kecerdasan akal semata, kurang mendapatkan pengasahan kecerdasan hati, apalagi kecerdasan spiritual.

Kenyataan itu berbeda dengan orang-orang yang memiliki cara pandang yang terbuka (pintar tipe pertama). Orang-orang dengan sandi O yang tinggi ini terlihat demikian bergairah mengeksplorasi hal-hal baru dan cenderung kreatif. Mereka juga bukan pemarah yang mudah larut dimakan gosip, tetapi pemberani yang mewujudkan impian baru di masa depan.

Namun tidak cukup di sini, penulis membuat klasifikasi ketiga, yakni tipe orang yang bukan saja memiliki cara pandang terbuka, tetapi juga berprinsip ikhlas karena Allah dalam setiap perilaku dan kegiatannya. Pribadi yang kreatif, berbudi, dan berarti (anfa’uhum li an-nâs).

Sampai titik ini, kita perlu memikirkan kembali makna pembelajaran dalam pendidikan, yaitu apakah untuk membebaskan diri dari berbagai belenggu dengan cara lebih terbuka dan religius, atau hanya untuk memintarkan secara akademis. Tentu jauh lebih baik membebaskan mereka dari ketertutupan (buta mata, telinga, dan hati) daripada membesarkan orang-orang pintar, tetapi otaknya tertutup. Terpikir oleh penulis, jangan-jangan ini sebenarnya yang dikecam dalam al-Quran (surah al-A’râf [7]: 179) yang mestinya kita hindari, yang sipiritnya relevan dengan petuah bijak Albert Einstein, seperti termaktub di awal tulisan ini.

Itulah makna pendidikan komprehensif, yang mengintegrasikan secara harmonis tiga kecerdasan sekaligus (IQ,EQ, & SQ), yang muaranya akan melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki keterbukaan dalam berpikir, berjiwa kreatif dan spiritual. Ini yang kita harapkan, sehingga mereka bisa memberikan perubahan (baca: perbaikan) terhadap dinamika sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dan bermakna menuju ridha-Nya (baldatun thayyibatun wa rabbun ghafûrun). Amîn, insyâ Allâh.

0 komentar:

Posting Komentar